高見城山を越えて柏原へ

石戸山から稜線を北に進む。1986年の時は同じように稜線を北に歩き、すぐの峠から東の石戸集落へ下りたと記録している。今回はさらに北へと進み、高見城山を越え、福知山線谷川駅の1つ先の柏原(かいばら)駅に出ようと考えた。柏原には特急が必ず停車する。

石戸山から平らな稜線が続く。その稜線が少し西に振れて下がると、石戸への峠なのだが、下りられそうな道はなかった。よく見なかったこともあろうが、40年近く経った今、村から山に入る仕事が失せたのかもしれない。

峠からは高見城山への長いが緩い登りになる。石戸山が548.5m、峠が380m程度、高見城山が485.0mである。だから峠から高見城山への高度差は少ない。しかも直線距離で1.4キロほど先のピークだから、傾斜が緩くなる。

ただし高見城山への稜線には小ピークがいくつもある。それを丁寧に越えていくとハードになろうが、実のところ石龕寺、石戸山、高見城山はちょっとしたハイキングコースのようで、ルートは小ピークを巻くように付けられている。

1箇所だけ、大きな分岐がある。高見城山の手前、490mの等高線ピーク(高見城山よりも少し高い)を巻き終えた地点である。右手に等高線ピークの東尾根を歩くコースが付けられている。そちらには入らず、分岐を左手に進む。

その先で大きな送電塔の横を通る。少し下り、緩く登り直し、最後に急登すると高見城山の山頂だった。三角点(485.0m、点名は高見ヶ城)がある。城跡でもあり、岩屋と合わせ丹波の重要地点だったようだ。

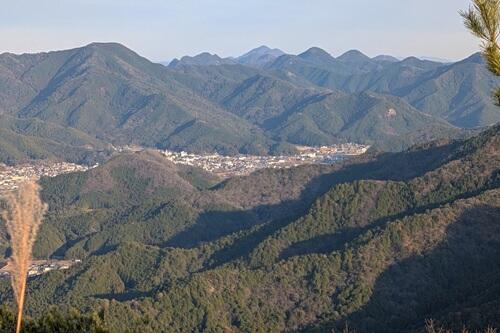

山頂は灌木が伐採され、展望が得られる。広い山頂のいくつかのポイントをたどれば360度の展望が得られるはずなのだが、南側の刈り払いが悪く、残念ながら石戸山の姿はちらっとしか得られなかった。とはいえ、東側の篠山方面の展望は素晴らしい。柏原の裏山で昨年の春に歩いた向山から譲葉山も大きかった。北には大江山の姿もあった。

高見城山からは北東側に下山する。下り始めてすぐに南へ折り返すようにして、高見城山の東側を巻いてきた道に合流し、その後は本格的な下りになる。ルートは岩の上に付けられたと言っていいほどだった。その岩の上を歩くように上手に付けられているのだが、クッションが少ない。疲れた足にはこたえる。

標高220m付近で道が分かれる。稜線をそのまま歩くルートと、南東へと谷沿いを下るルートである。今回は距離の少ない谷沿いを選んだ。すぐに「丹波悠遊の森」に出る。バンガローやキャンプ施設などがある。

施設からは地図を見ながらの車道歩きになった。柏原駅まで4キロ少し、正面に向山から譲葉山を見つつ歩いた。日没直前に柏原駅に着けた。17時過ぎの特急に間に合った。

写真は順に、高見城山の山頂、山頂から見た篠山方面(左から、手前に譲葉山、中央奥に三尾山、三嶽、黒頭峰、夏栗山)、柏原へ歩き始めてすぐに見えた高見城山(右のピーク)である。

2025/01/10