イタリ山に寄る

福知山線谷川駅で加古川線に乗り換え、2つ目の船町口駅で降りた。行政的には、谷川駅は丹波市山南町、船町口駅は西脇市黒田庄町である。

加古川線は西脇駅までワンマン列車が走る。多くの駅は無人かつ降車時に運転手に切符もしくは整理券と現金を渡す方式となっている。JRにはいろんな運賃領収方式が混在しているから、地方を旅行するには注意が求められる。そうそう、船町口駅にトイレはない。

山奥の加古川線の駅名が船町口とは、どういう理由なのか。加古川の右岸、つまり駅の対岸に船町という村落があるからなのだが、その名のとおり船町は船着き場だった。加古川による瀬戸内海からの水運が船町を終点としていた。つまり、物資運搬のうえでの船町は交通の要衝だった。

横道ついでに書いておくと、船町のすぐ上流部で加古川の大きな支流、篠山川が分かれ、篠山へと通じる。一方の加古川本流は柏原へと通じ、その上流部で峠を越すと福知山や豊岡を経て日本海に出られる。瀬戸内海と日本海側を結ぶうえで、加古川と船町の役割が大きかったようだ。

船町口駅の前はいきなり県道である。150mほど下ると瀧尾神社があり、その目の前に大きな橋(船町橋)が架かっている。それを渡ると船町であり、岸辺に船町蛭子神社がある。船着き場だったから両岸に神様が祀られたようだ。

蛭子神社は商売繁盛の神様である。船町の蛭子さん(十日蛭子)は賑わうようで、参拝した時は祭りの準備中だった。ただし、船町は今年から10日ではなく、成人の日とその前日の日曜日に変更されるとあった。成人式の日に若者が帰ってくるから、少しでも賑やかにというわけだろう。

船町から国道175号線を北へと歩く。イタル山の東の裾を巻くと、丹波市山南町に戻る。大きな仁王像が建っていて、当日に訪ねる石龕寺の仁王さんのコピーと書いてあった。

その仁王像の先で国道と別れ、左手の加古川沿いの道に折れる。すぐに「山南であい公園」である。「至山、石金山登山口」と書かれた大きな標識もある。至山とはイタリ山のことである。

山南であい公園はまさに公園の雰囲気ながら、肝心の登山口がどこなのかは不明瞭だった。記録情報に基づき、川沿いの道を公園奥の林の中へと進む。車止めのゲートがあり、その左横に登山口の表示がある。車の通れそうな広い道が山へと伸びていた。

その広い道を登ると、しばらくして登山道になる。雑木林の中をジグザグに上がっていくと、ほどなく尾根的な箇所に出る。石金山への縦走路とイタリ山への分岐である。

とりあえずは左のイタリ山への道を登る。アンテナ施設の横を通り、傾斜が緩やかになると、すぐにイタリ山の山頂である。広場になっていて、奥に三角点(273.6m、点名は至山)があった。その先の落葉広葉樹の向こうに谷川の町が見え、妙見山も姿を見せている。

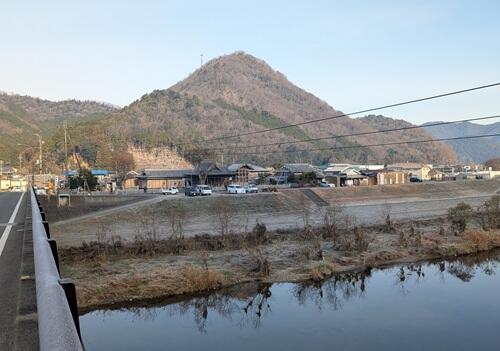

上の写真は船町橋から見た船町(船町蛭子神社の境内に祭り準備の車が複数停まっている)とイタリ山、下はイタリ山の山頂である。

2025/01/08