材木町の間取りを思い出す

プルーストのマドレーヌではないが、先日の材木町の土地の売却の時、トイレの話題をきっかけに子供の頃に過ごした材木町の家の間取りを思い出した。材木町の家は3つの部分に分かれ、登記されていた。その1つに「便所」というのがあった。

正確に書いておくと、登記されていた建物は「居宅70.94平米、便所1.65平米、居宅18.34平米」の3つに分かれていた。推察するに、父親が1955年2月に購入した当時、この3つの建物があり、そのまま登記を移転したのだろう。当時5歳にならない僕は、購入前の状態を知る由もない。

不動産会社が言うには「登記で便所というのは初めて」とか。そこで思い出してのが、確かにトイレが住んでいた建物から独立していたことである。そこから、当時の家のことを次々に思い出した。

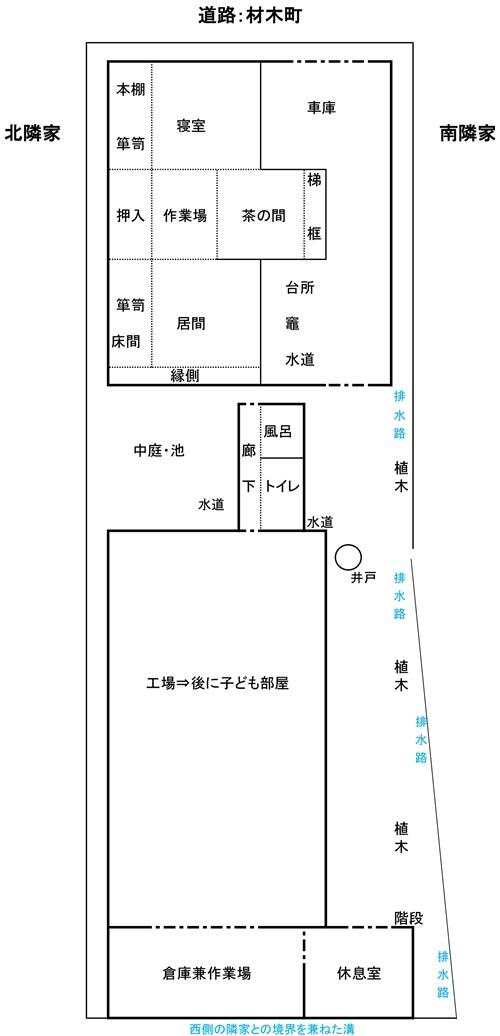

僕が子供の頃の家の間取り図を書いてみたのでアップしておく。建物や部屋の大きさは適当であるが、大きくは外れていないと思う。ここで見てほしいのが風呂とトイレが暮らしていた家屋から離れていることである。実際には家屋の縁側と風呂へ行く廊下との間に橋的な物を渡し、あたかも一体の建物感を出していた。

これも推察ながら、父親は登記されている1.65平米の古くて小さな便所を取り壊して新しくし、同時に風呂を作ったのだろう。また18.34平米の居宅を、間取り図にある「(従業員用の)休息室」に改造したと思う。

ついでに書くと、その休息室の上に物干し台を作ったようで、それが当時の我が家の唯一の2階だった。このため子どもにとっての展望台であり、開放感のある遊び場となった。

2階といえば、居宅はいわゆる町家であり、厨子(つし)があった。物置として使っていたため、茶の間の入口である框に梯子がいつも置いてあった。ネコがネズミを捕るため、時々だが梯子を上っていた。

道路に面した部分は、隣家との間にほとんど隙間がなかった。裏の境界は塀だった。南の隣家とは裏側で排水路を共用していた。中庭の池の水や雨水、風呂の水が流れていたと記憶している。その排水路は西側を流れる溝に流れ込んだ。その溝は西側の家との境界でもあった。ちなみに当時のトイレは汲取だから、排水には混じらない。

この見取り図を素材に、「失われた時を求めて」ほどではないものの、多くを語れる。とはいえ、今日はここまでである。

2025/07/01