個人は株式に向かう

少し前、といっても9月中旬、日銀「資金循環統計」の6月末バージョンが公表された。その統計で注目すべきは個人(家計)金融資産の構成である。

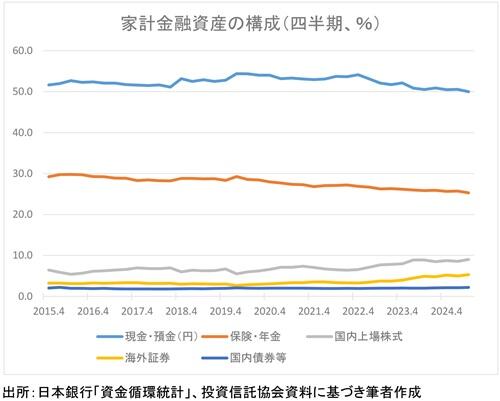

図表をアップしておく。この図表は資金循環統計を加工したものである。資金循環統計には資産項目として「投資信託」があるのだが、投資信託協会の資料を用い、投資信託に組み入れられている日本株式、債券、海外証券を抽出したうえで、それを家計が間接的に保有している日本株式、債券、海外証券として、直接保有している金額に加えた。

なおこれはラフな計算なので(日銀の項目と投資信託協会の項目との整合性がうまくとれないため)、正確な数値ではない。また海外証券を海外株式や債券に分けられないのだが、その多くは海外株式とみなしていい。

その結果、注目すべき結果が得られた。

1つは現預金(ただし外貨預金を除く)が、わずかながらも50%を割ったことである。20年ほど前、09年のリーマンショックの直前だが、現預金が50%を割っていた。当時は日本株式がちょっとしたブームになっていたためである。今回はというと、金利のない時代が終わり、またNISA(少額投資非課税制度)が拡充され、現預金から資金が徐々に引き上げられているようだ。

日本の個人にとって現預金に対する信頼が厚い。銀行は潰れない、それに対して証券会社は行儀が悪いというのが一般の感覚か。「株式は博打」という感覚もある。かつての証券会社のセールスに付き合っていたら、株式にいいイメージがないも当然なのだが。

もう1つは海外を中心として、株式投資がブームになっている。先のNISAが火を付けたこともある。円安と海外株式の値上がりもある。これらにより、個人金融資産のうち海外証券(繰り返せば多くは株式)の比率が5.3%にまで上昇した。国内株式の比率は9.0%、外貨預金は0.3%だから、これらの「リスクがある」金融資産は合計で14.6%に達する。

アップした図表の灰色と黄色が国内株式と海外証券であるから、個人金融資産に占める比率が相当上昇しているのが分かるだろう。もちろん株価の上昇と、海外証券の場合は円安も反映されているのだが、それを除いても株式に対する抵抗感が薄れ、比率が上昇したと考えていい。

2025/10/01