個人は海外投資に向かう

昨日の続きである。今現在、個人の金融資産構成がどうなっているのか。それを一番端的に得られるのは確定拠出年金である。確定拠出年金には企業型(企業が従業員福祉制度の一環として設けている制度)と個人型がある。個人型がiDeCoと呼ばれる制度である。

これらの制度は公的年金の補完制度として位置づけられ、税的優遇措置がある。しかもNISAと同時並行的に制度の拡充が図られている。

これを受け、資産額が急速に増加している。2014年度末と23年度末の資産額を見ると、企業型は9.1兆円から22.8兆円、個人型(iDeCo)は1.1兆円から6.2兆円に増えている。この増加率(年率)は、企業型が10.8%、個人型は21.2%である。なお24年度末の数値は11月に公表される。

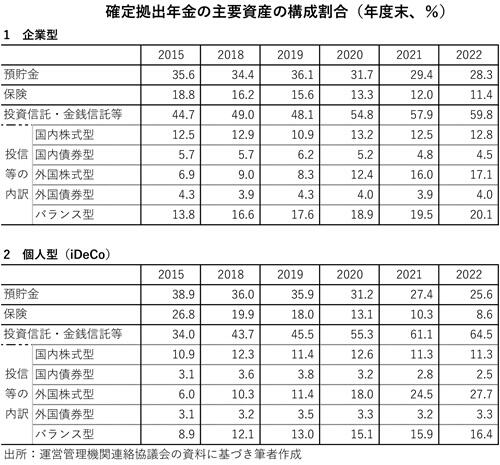

企業型と個人型の資産構成をアップしておく。この表を見てわかるのは次のようなところか。

1つ、預貯金の比率が急速に減っている。とくに個人型では20%を割った。

2つ、保険も預貯金と同じである。企業型、個人型ともに10%を割っている。

3つ、投資信託のうち外国株式型が急速に増えている。とくに個人型では1/3を超えた。

4つ、投資信託のうちのバランスも増えている。バランス型には債券も株式も、国内も海外も入っている。

5つ、国内株式は10%を超えて推移しているものの、23年度まで目立った変化はない。NISAが拡充された24年度の数値が待たれる。

6つ、投資信託のうち債券型は内外ともにあまり人気がない。

アップした表にはないが、年齢別の統計もある。それによると、30歳代が外国株型に積極的である。60歳代は外国株式型よりも国内株式型を選んでいる。加えて50歳代から60歳代は預貯金の比率も高い。

つまり年代が若いと積極的に外国株式に投資をしている。一方、高年齢層は国内株式を選び、さらには現預金という安全性の高い資産を選んでいる。

年金受給の近い者にとって、リターンは低いが安全性の高い資産を選ぶのことには合理性がある。年金以外の金融資産がどうなっているのか、個人資産全体の中でのバランスだろうが。

2025/10/02