賃金の低下と疑似搾取と

何回か書いたように、日本の賃金の劣化が特筆される。2024年の賃金(年収、OECDデータ)は、アメリカ82,933ドル、日本49,466ドルである。「アメリカやからしゃあない」ではない。韓国は50,947ドルと日本より上にある。

実のところ、いろんな観点からデータを比較しても、日本の賃金水準が相対的に低下している。このことは別の機会に回すとして、日本の賃金が低下した理由を探ってみた。

1つの理由は、日本の生産やサービスの提供が依然として労働集約的なことにあろう。AI(人工知能)なんてまだ先、その以前に情報のシステム化が遅れており、サービスを含めた生産活動に活かされていない。いろんな日常のシステムに入って分かることは、日本企業の使い勝手の悪さである。政府系は平均的にもっと酷い。政府もそうだし企業もだが、トップが文系という組織が多く、システムを評価する目線が低いからだとしか思えない。

生産活動のシステム化において、日本は先進国の中で低位にある。表現を変えると、日本の生産活動は労働集約から抜け出せていない。だから企業が利益率を高める手段は、依然としていかに安く労働力を獲得するかが主力である。

近年、上場企業に対する株主の突き上げが強まり、企業は「もっと利益率を高くしろ、株式に対する配当をもっと払え」との要求に日々さらされている。実際、突き上げによって企業の利益率が少し高まったことと、それに過去に貯め込んだ現預金を加え、企業は株主に対してより多くの配当を支払うようになった。しかしその利益率の高まりは、極論するのなら、「安く労働力を買う」ことに依っている。

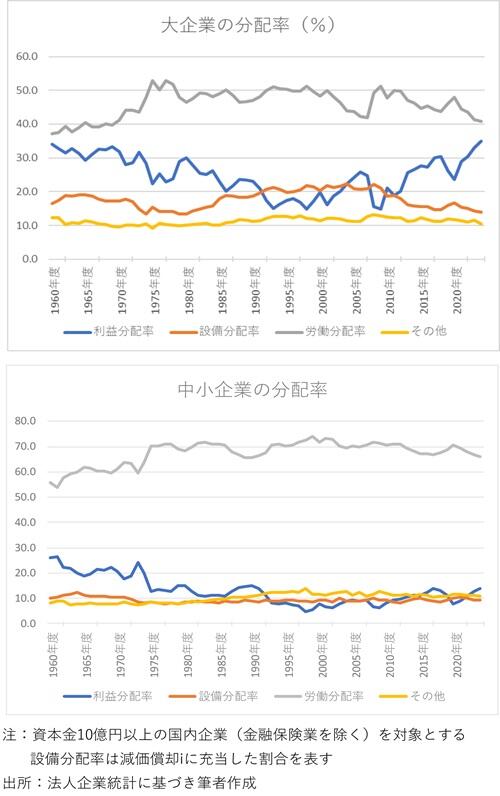

企業が生産した付加価値がどう分配されたのか。付加価値とはGDP(国内総生産)にならい、人件費、企業利益(営業利益)、減価償却費(設備更新のための対価)、その他とする。その分配の図をアップしておくと、1年間に生産された付加価値のうち人件費として払われる割合(すなわち労働分配率)が大企業(資本金10億円以上)において低下を続け、逆に企業利益の割合が急速に上昇してきた。中小企業(資本金10億円未満)の労働分配率も少し低下しているものの、大企業に比べれば微々たるものである。

つまり、大企業は賃金を支払う余力があるにもかかわらず、なるべく払わないようにしている。一種の搾取ではないのか。政府が「賃上げしろ」と言わないと上げない。労働組合もほとんど文句を言わない。日本はそういう大人しい国、紳士の国となった。

かつて日本の株主の大多数は大人しかったのだが、今は口うるさい株主が登場している。それにならい、働く国民も叫べばいい。それで企業が動かないのなら転職である。

でも、転職するには働く力が必要となる。その力がなければ、「辞めたい」と言った瞬間、「勝手にしたら」と言われよう。「勝手に」と突き放されなくても、辞めて次の職を探したとして、給与が下がるだけ、もしくは転職サイトの食い物にされかねない。

海外を見ると、企業も就業者も、弱肉強食の時代である。そんな中、日本の国内だけ凪いでいる。嵐ならぬ、「コップの中の静けさ」か。

2025/10/15