日米独の株価は連動する

今日は冬至、その名のとおり冷える1日だった。外には出たのだが、先週末に(平地を)旅行していたこともあり、締切直前になって依頼原稿の作業に取りかかった。モーツアルトというかアマデウスの台詞のように、アイデアを原稿に落とすだけだったが。

その一部をここでアップしておきたい。原稿が印刷物になってから、覚えているのなら他の重要な部分もアップしたいと思う。

今回のアイデアは、1つは以前からの焼き直しである。日米毒違う日米独の株価の連動性を調べたものである。もう1つは(予告ながら)日本の株式市場でのPBR(株価純資産倍率)の分布を調べたもので、こちらのアイデアは10月に入って講義資料を作る段階でひらめいた。その他、いくつかの組合せで原稿を書き、今日の午後にファイルを送った。

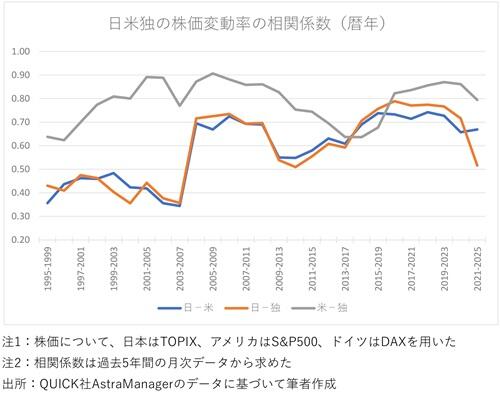

今日示す図表は日米独の株価の連動性についてである。その連動性を相関係数で計測している。相関係数は1と-1の間の数値を取る。1であれば完全に同じ動きをすることになり、数値が低下していくにつれて連動性が薄れ、0になると「完全に関係がない」ことを示す。数値がマイナスのなるにつれて反対の動きをすることを示し、-1では完全に逆の動きをすることを示す。

この知識をベースに図表を見ると、日本と米独との連動性が高まっていることがわかる。とはいえ、この2年間くらい、その連動性が少し低下している。とくに日独の関係性の低下が目立つ。何故なのか。

1つは日本にとって重要なのはアメリカとの貿易であり、ヨーロッパではない。だから元々ドイツとの連動性は高くなかった。それが日本経済の独自性が失われるとともにアメリカとの関係性が高まり、間接的にアメリカとの関係性の深いヨーロッパの状況が反映されようになったことから、日独の相関係数が1に向かって上昇した。

ところがここ数年、AI(人工知能)が株価を引き上げる要因となった。この点、ドイツはAIに特化した企業がない(多分)。だから日独の間接的な関係性が希薄化し、相関係数が低下している。

一方の日本もAIによって潤う企業はごく少数である。だからアメリカとの関係性(相関係数)も低下しているのだが、他方でAIによって潤う企業がもてはやされ、株価が急騰した。このため日米の相関係数は少し低下しているものの、依然として高水準を維持している。

2025/11/10